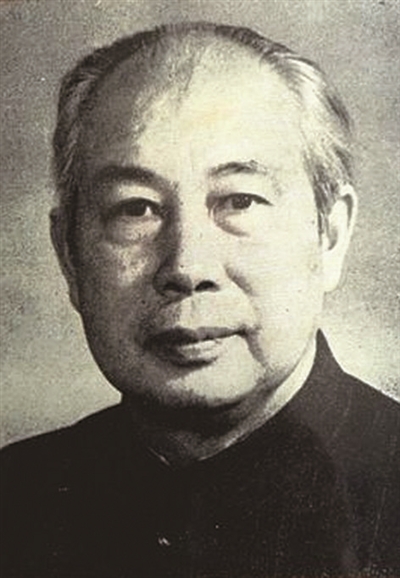

民革前輩余心清(1898—1966)是著名的愛國民主人士。早在民主革命時期,他就在中國共產黨的影響和領導下,義無反顧地走上革命道路。新中國成立伊始,他擔任中央人民政府辦公廳副主任兼典禮局局長、政務院機關事務管理局(以下簡稱管理局)局長,厲行節約節儉,為政府機關建設事業作出了重要貢獻。

“少花錢多辦事”

1949年6月,新政協會議召開前,毛澤東偕警衛排長閻長林在中南海散步,走進了即將召開新政協籌備會議的場所——勤政殿。余心清正負責會場布置事宜,當即陪同毛澤東視察。此時的勤政殿內外已修繕一新,50米長、10米寬的過廳中間鋪著紅地毯,內部陳設錯落有致,余心清向毛澤東一一作了介紹。走進兩三層樓高的大廳,隻見一排排木條桌和軟布椅整齊擺放,條桌上的白色台布和青花白瓷茶杯井然有序,整個會場布置得整潔簡朴。毛澤東贊許道:“開好會,少花錢,這也算是支援前線呀。”從勤政殿北門出來,毛澤東與余心清握手道別。

1951年1月30日,余心清主持召開修建工作會議,研究懷仁堂、紫光閣、西花廳及中南海丙區修繕工程,議定:懷仁堂范圍的修繕計劃有四項,即:大門內東西兩側修蓋走廊,禮堂正面東西門各加蓋房屋兩間(供演劇化妝用),東院加蓋房屋兩間,第四、第五休息室后面開窗,兩休息室間之庭院加蓋鉛頂餐廳一座,鋪洋灰地。紫光閣之修繕更為簡單和儉約,“以不倒不漏為原則”。上述工程均責成國營企業中南修建公司組織實施,聘請清華大學建筑系主任梁思成教授擔任總顧問。2月20日,余心清主持召開管理局第九次局務會議,研究即將於當年四五月份召開的全國性會議招待籌備事項,要求各招待所房屋有需要修理者,“依不倒不漏、避免大興土木之原則”進行修繕。堅持“少花錢多辦事”,為涵養節約節儉之風起到了積極作用。以1951年改建和修繕懷仁堂為例,據完工后計算,該工程僅花費了39萬余元,可謂十分儉省。

1951年10月23日,毛澤東在中國人民政治協商會議第一屆全國委員會第三次會議上講,加強抗美援朝的工作,增加生產,厲行節約,以支持中國人民志願軍,這是中國人民今天的中心任務。為了響應這一號召,11月27日,余心清主持召開管理局第三十三次局務會議,把“開展增產節約運動檢查全年工作”列為“目前的中心工作”,要求“在機關內部應訂出改進工作提高工作質量和工作效率的計劃及節約不必要開支的辦法﹔生產單位應制定增加生產、減低成本、改善經營的計劃,開展反浪費運動,並於年前結束作出總結。”經政務院秘書長李維漢批准,11月29日,政務院機關增產節約運動委員會正式宣告成立,由余心清擔任主任委員。該委員會下設秘書室(設在管理局人事處),印發《增產節約運動大綱》,統一領導增產節約運動﹔在各單位組織分委員會,選拔工作積極的干部及公勤人員參加,由行政負責人領導掌握此項工作,並隨時向全院的委員會匯報情況。政務院機關增產節約運動起步早、見效快,為中央各機關深入開展“三反”運動積累了經驗。

招待外賓用國貨

新中國成立之初,外交部尚未成立禮賓司。遇有重大外事活動及外賓接待工作,通常由典禮局、外交部辦公廳等單位商辦,禮節頗為隆重。1950年7月,某部邀請某駐華大使赴晚宴,預備的中西菜品達20余道﹔1951年元旦,各國駐京外交團應邀參加新年聯歡,席間備有中西多種餐點、酒水、飲料等。禮儀多、排場大,就難免鋪張浪費,這引起了毛澤東、周恩來等中央領導同志的關注甚至批評。

1951年7月8日,余心清親筆致信周恩來,就招待外國使節工作中存在的問題主動承擔了責任,還提出改進工作的具體方案。此信原文如下:

總理:

最近幾次招待外國使節,因疏於檢查及不小心致發生若干錯誤,茲將改進辦法數點列后,敬希鑒核示遵。

一、水果按季節一律用國產。

一、煙卷一律用前門煙。

一、菜仍中餐西吃,材料用國產。

一、酒用國產葡萄酒、紹興酒、啤酒、煙台張裕公司的白蘭地,及北京大喜公司制的香檳酒。(如需要用烈性酒,則用汾酒)

余心清

七、八

當天,周恩來即作出批示:“同意。一切招待,必須是國貨,必須節約朴素,切忌鋪張華麗,有失革命精神及艱苦奮斗的作風。”周恩來還在字裡行間對招待工作的具體事項詳加批注。關於水果,周恩來要求“以少為好,不要多”﹔菜“數量亦不宜大”﹔葡萄酒用“通化”,“汽水亦需國產,酒不要多”。

這份報告對規范內外接待工作、防止鋪張浪費產生了積極影響。是年12月18日,政務院印發《各地今后招待中央去的高級干部以及蘇聯專家時應注意節約的通知》,要求各地對於中央高級干部和蘇聯專家,均不得盛筵招待。1956年7月,全國人大常委會典禮局印發《接待外賓須知》,裡面明文規定,舉辦宴會,主菜不得超過六個,“所用的菜、酒、汽水、桔子水等,應該都用國產品。宴會上所用的全套餐具也要用國產品”。

錦旗改衣被

新政協會議籌備期間,各行各業曾通過多種方式,如向毛澤東主席、朱德總司令敬獻錦旗、地方土特產等,表達對即將誕生的人民政權的擁護。新中國成立后,獻旗獻禮之風方興未艾,有時還為此舉辦儀式,場面隆重熱烈。

1951年8月2日,中央人民政府辦公廳主任、政務院副秘書長齊燕銘主持召開會議,研究各方敬獻主席、總理禮品保存事宜。會議決定,將禮品分為三類:有歷史意義者、有文物價值者、適用者﹔由齊燕銘、余心清等五人組成禮品委員會,處理各項禮品的展覽、保存等問題。

隨著時間推移,中南海勤政殿裡積存的各方所獻禮品越來越多。管理局會同典禮局清點登記了其中存放的錦旗,總數達4693面。為防止積壓浪費,1951年11月20日,李公朴遺孀、民盟盟員張曼筠(時任管理局辦公室秘書),就如何處理這些錦旗起草了一份請示。請示提出,留下具有全面代表性、保存價值最大者59面,需處理的旗子4634面分配給北京市144個托兒所,其中:軍委系統托兒所800面,中央系統機關托兒所2000面,市級機關、學校、工廠、街道及私立托兒所1800面,另三十余面小旗子用於機關獎勵模范。翌日,余心清即批示“同意”。

11月25日,北京市各幼兒園收到了一紙簡短通知:

三年來,各地送中央、主席、總司令、總理的錦旗,都在一定的大會上舉行過獻旗典禮。因不便長期保管,將旗子的內容登記存檔后,經領導決定,錦旗分給北京市托兒所的孩子們做衣被。

據此通知,京內各幼兒園領到了數量不等的錦旗。緊接著,園內老師和工勤人員自己動手,加班加點將這批錦旗改制成童裝和被面,共惠及全市入托的6543個孩子。1952年新年到來之際,北京市各幼兒園、托兒所的孩子們,披上了一件件用紅綢緞制成的新衣服,蓋上了一床床繡有金燦燦祝詞和圖案的新被面,一時間成了首都街談巷議的新鮮事。

錦旗改衣被看似小事,映射出的卻是加強作風建設、增進民生福祉的大事。1952年12月25日,中共中央批轉《中共中央秘書室向毛主席的工作報告》,指出:某些黨政機關團體和群眾給中央送錦旗、送禮品,不但是一種浪費,而且是一種政治錯誤。各地黨委對這些現象應當認真糾正。

就政府系統機關建設事業而言,余心清為關乎國家體制的典禮、集會、招待和機關事務管理等作出了卓越貢獻。1981年3月13日,劉瀾濤、平杰三、張執一聯名在《人民日報》發表題為《我黨的摯友余心清同志》的文章,全面回顧了余心清的一生,稱他是“我黨的真朋友、好同志”。