八十載歲月流轉,抗日戰爭的烽火雖已散去,但那段熔鑄著民族血性的歷史,始終是鐫刻在中華兒女心底的精神豐碑。在中華民族最危險的時刻,多位民主黨派先賢與中國共產黨一道,奔走呼吁一致抗日,並肩馳騁抗日戰場,共同維護抗日民族統一戰線的牢固團結,為民族獨立解放作出了不可磨滅的貢獻。

進入新時代,民主黨派組織和成員以強烈的責任感和使命感,扎實開展抗戰歷史保護、關愛抗戰老兵、開展主題活動等工作。這些具體而深入的實踐,讓抗戰歷史記憶得以穿透時空、山河永銘,更讓那份凝聚著民族之魂的抗戰精神,在新時代煥發光芒,永遠激勵億萬人民攻克一切艱難險阻,為中華民族偉大復興不懈奮斗。

保護遺跡史料 為民族留下抗戰歷史記憶

為隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,第四批34處國家級抗戰紀念設施、遺址名錄,43名著名抗日英烈、英雄群體名錄近日公布。

承載抗戰歷史的文物、遺址、口述史料都是極為珍貴、不容遺忘的民族記憶。它們記錄著民族的苦難與不屈,見証著中華兒女的堅韌。多年來,民主黨派始終攥緊“保護”的接力棒,以組織之力、專業之能,讓抗戰記憶有跡可循、有史可証。

在8月29日中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心第一場記者見面會上,民革中央副主席陳星鶯介紹說,早在2011年前后,民革就開展了相關的抗戰遺址保護工作。到了2018年,第八批全國重點文物保護單位啟動申報的時候,民革和很多抗戰遺址單位、相關部門互相配合,把一些抗戰遺址和民革前輩故居進行全國重點文物保護單位申報。

“大后方、結合部、最前線”是史學家對雲南在抗日戰爭地位的概括。鬆山戰役的攻堅、騰沖光復的激戰,書寫下抗日戰爭的滇西壯歌。今年4月以來,民革雲南省委會與雲南省人民檢察院以紀念抗戰勝利80周年為契機,在全省部署開展滇西抗戰文物和遺址遺跡保護公益訴訟檢察專項監督行動,以公益訴訟檢察之力助力遺跡保護。

八十多年前,三千余名南僑機工毅然回國,冒著戰火奔赴滇緬公路,以血肉之軀筑起運輸生命線,用生命守護民族血脈,詮釋了“僑海報國”的崇高情懷。8月26日,“僑海報國——南僑機工主題繪畫藝術展”在雲南省昆明市博物館開幕。展覽由致公黨昆明市委會主辦,雲南省僑聯指導,南僑機工學會承辦,以繪畫藝術為載體,深情回望南僑機工的壯烈史詩,弘揚“僑海報國”的赤子精神。(昆宣)

事實上,在雲南群峰之間,為守護滇西抗戰遺址遺跡,民革雲南省委會已持續堅守十余年。雲南民革的足跡曾遍布滇西保山、昆明、滇南等片區的20余個市縣,不僅踏遍山野尋訪散落的戰場遺跡,還走進雲南省檔案局、圖書館、在滇各高校,從泛黃的檔案、塵封的文獻中打撈珍貴史料。最終,這份奔波與堅守凝結成《眾志成城衛南疆——抗日戰爭在滇文物存遺現狀與保護》這一厚重成果,為雲南省乃至國家制定抗戰遺址遺跡保護相關政策增添決策參考。這份對歷史的敬畏與堅守,更跨越海峽,連接起兩岸共同的記憶。2014年至2016年,民革雲南省委會到島內開展抗戰歷史文化的搜集工作,採訪攝制台灣健在老兵回憶抗戰的口述史料,對台灣人民抗戰歷史的文物遺跡進行系統調研,開展多場座談會,研討抗戰歷史、收集抗戰史料、聆聽抗戰往事。最終,民革雲南省委會形成調研成果《御辱逐倭半世紀——抗日戰爭在台灣遺址遺跡》。這份跨越十余年的執著,正是民主黨派以專業與韌性“久久為功”參與歷史遺產保護的例証。

“推動遺址保護與鄉村振興、文旅發展深度融合”“提高抗戰遺址遺跡保護的科學化程度,實現抗戰遺址遺跡的文化功能和永續發展”……還有許多民主黨派組織通過建言直指抗戰遺跡保護工作中“怎麼建”“誰來管”“如何用”的現實問題,將“建言聲”轉化為保護歷史記憶的“行動力”。

四川瀘州民革黨員饒偉,十余年間將周末和節假日全部投入尋訪抗戰老兵工作。他開著私車跑遍四川多地,為老兵錄制口述、拍攝視頻,整理的史料均無償捐贈給南京大屠殺遇難同胞紀念館、上海淞滬抗戰紀念館等機構。杭州富陽民進會員謝華,三十年間如“拾荒人”般,從廢品回收站、舊書攤、拆遷廢墟中“搶救”下671種抗戰前后的報紙雜志。他將半數藏品捐給國家,還推動建成了以紅色報刊為主題的研學中心。這些民主黨派成員以燃燒個體“微光”的持續努力,填補了宏大歷史敘事中的“關鍵空白”,讓抗戰歷史記憶更鮮活、更立體。

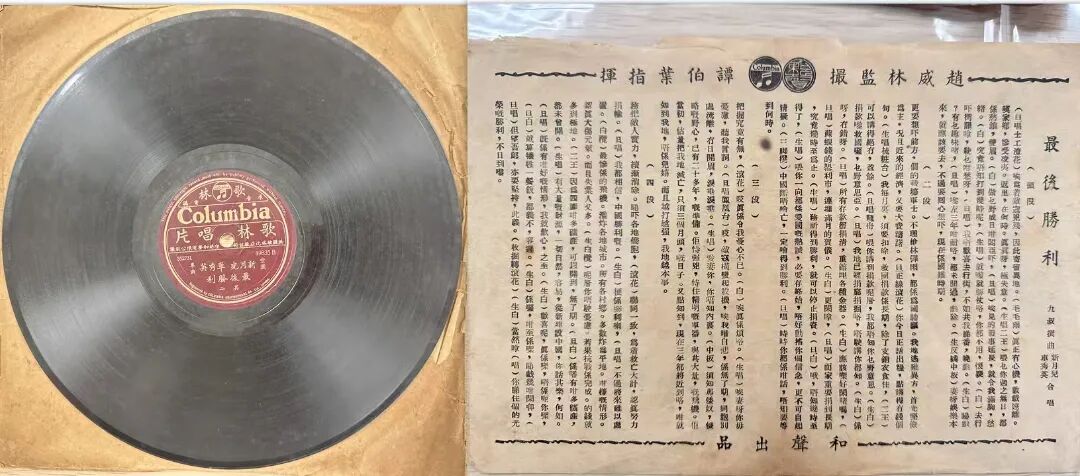

8月29日,民革廣東省廣州市黃埔區基層委向辛亥革命紀念館(黃埔軍校舊址紀念館)捐贈抗戰期間灌錄的粵曲《熱血忠魂》和《最后勝利》黑膠唱片。(曹霞)

無論是民主黨派組織的持續推動,還是成員的主動擔當,這些行動都起到了為抗戰歷史“保鮮”的作用,賦予歷史以情感和生命力。

歷史保護的意義,從來不止於“留存過去”,更在於“滋養當下、指引未來”。正是有包括各民主黨派組織和成員在內的各界人士的堅守與擔當,才讓更多文物不再蒙塵、遺址重煥生機、史料得以傳世,讓抗戰精神在代代相傳中愈發鮮活,成為滋養當下、指引未來的精神力量。

關愛抗戰老兵 以溫情守護歷史親歷者

抗戰老兵從血火歷史中走來,親歷了民族的苦難與榮光。關心老兵的生活,是對他們巨大犧牲的深切感念,加深了我們對和平來之不易的理解,也將激勵我們在中華民族偉大復興的征程中傳承薪火、續寫榮光。

8月28日,民革河南省平頂山市委會一行看望慰問99歲抗戰老兵徐邦友。(張金泉)

多年來,民主黨派始終以行動踐行關懷,從物質上的精准幫扶到精神上的溫情慰藉,以實際行動踐行對民族英雄群體的致敬。

以民革為例。由於歷史淵源和黨派特色,民革一直十分關注參加過抗戰的民革老黨員及所聯系的抗戰老兵群體。2013年,民革中央便在全黨開展了伸出博愛之手——牽手困難群眾活動,將黃埔老人、抗戰老兵納入幫扶對象。

近日,民革重慶市委會、北碚區委會一行前去看望黃埔老兵、民革工商支部98歲老黨員高麒。現場還與另一位久居上海的民革黨員,黃埔后代李北蘭現場連線,互致問候,共話黃埔緣、民革情。(碚宣)

在民革中央的號召下,各地民革組織也紛紛開展了關愛老兵的多種活動。2025年,是民革貴州省遵義市委會開展關愛慰問抗戰老兵活動的第11個年頭。自2014年4月啟動“尋找抗戰老兵”行動以來,遵義民革共尋訪到80多位生活在遵義的老兵。為了守護這些民族英雄,多年來,遵義民革黨員自發籌集資金超過百萬元,將關懷一一落實到每個老兵身上。

“爺爺走了,謝謝你們這些年的關心照顧。”今年1月8日,民革遵義市第九支部黨員胡嘉陵收到了余慶縣抗戰老兵張照貴孫子發來的消息。胡嘉陵將消息轉告給支部黨員,話音裡滿是痛心:“又一位老兵歸隊,看望慰問真的等不得……”這些年,越來越多的老兵相繼離世,而在每一次送別儀式上,遵義的民革黨員們都會細細追憶老兵的英雄往事,傳遞他們深埋心底的家國情懷。

“等不得”三個字,早已成了許多關愛老兵志願者的共識。自2018年起,廣東民革發起關愛抗戰老兵行動,多年來已持續開展2000多次。“關愛健在的抗戰老兵,不僅是對個體英雄的致敬,更是對偉大抗戰精神的弘揚與傳承。”民革廣東省委會主委程萍的話,道出了這份行動沉甸甸的意義。

民進組織結合“春聯萬家”品牌活動,為老兵送上春聯和慰問品。農工黨組織安排醫療專家走進老兵家中,為他們提供免費的健康體檢與診療建議……這些來自民主黨派的關懷,形式多樣,卻有著同樣的溫度。

抗戰老兵是抗戰歷史的“親歷者”,他們本身就是最生動的歷史教材。老兵的親身講述讓歷史變得可感可知,讓偉大的抗戰精神直抵人心。“老兵永遠是我們的榜樣!”廣州民革黨員、關愛老兵志願者感慨,“這些在抗戰時期出生入死的人是國家的脊梁,他們的精神鼓勵我們要更加愛國、敬業。”

當年輕一代從老兵的抗戰故事裡讀懂“家國”二字的重量,將這份精神內化於心,變成崗位上恪盡職守、奮力拼搏的行動自覺,這便是對偉大抗戰精神最生動的傳承。

開展主題活動 讓抗戰精神煥發時代光彩

為銘記歷史、緬懷先烈,今年以來,各地民主黨派組織積極開展相關紀念活動,弘揚偉大愛國主義精神、偉大抗戰精神,引導廣大民主黨派成員牢記多黨合作初心,傳承紅色基因。

8月30日,九三學社福建省廈門市委會新社員齊聚五通燈塔公園廈門抗日死難者紀念雕塑“永銘在心”前,舉行抗日戰爭勝利80周年暨九三學社創建80周年紀念日活動,深切緬懷在抗日戰爭中英勇獻身的革命先烈和死難同胞。活動現場舉行了新增死難者名錄碑揭碑儀式。新社員們瞻仰了紀念碑和抗日死難者名錄碑,向抗日死難同胞獻花,並朗誦自創的詩詞《勿忘國恥,強我中華》。(楊政瑩)

8月25日,“銘記歷史·同心奮進”——紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、浙江民革成立75周年系列活動開幕式在浙江展覽館舉行。一位抗戰老兵后代感慨道:“這不是簡單回顧歷史,是對英烈的致敬,是對堅持中國共產黨領導投身民族復興偉業的激勵。”

8月20日,哈爾濱美術館裡,民革黑龍江省委會與省文聯共同主辦了紀念抗戰勝利80周年書畫作品展。透過參展的書畫作品,民革藝術家們把“還我河山”的吶喊、“家國無恙”的期盼融進了筆墨裡,走進了觀者心裡。

今年,台盟中央在全盟范圍內發起“踏尋台盟先輩抗戰足跡”系列紀念活動,參與者走到先輩曾戰斗過的地方,用鏡頭記錄歷史痕跡,用腳步丈量民族的跋涉。

……

抗日戰爭勝利浙江受降紀念館依托1945年9月4日“侵浙日軍投降儀式”舊址而建,是浙江省唯一大型抗戰勝利主題紀念設施,也是中國民主同盟傳統教育基地。民盟杭州市委會深化傳統教育基地建設,舉辦紀念抗戰勝利80周年系列活動,弘揚偉大抗戰精神,賡續紅色血脈和民盟優良傳統。圖為民盟杭州市委會與媒體合作拍攝專題片,用鏡頭講述民盟先賢感人的抗戰事跡。(潘崇輝 張春麗)

一場場精心組織的紀念活動,正以多元形式讓歷史場景重現、讓偉大抗戰精神可感,在銘記與傳承中凝聚起奮進的力量。民主黨派開展的這些紀念活動精准抓住了“精神傳遞”的核心,通過與那段艱苦卓絕的歲月對話,深刻體悟偉大抗戰精神的內涵。

硝煙遠去,但精神的火種永不熄滅。民主黨派組織與成員的共同行動,讓抗戰精神以更鮮活的方式走進人們心中。當越來越多的人從抗戰歷史中汲取愛國的熱情、直面挑戰的勇氣、團結奮斗的力量,繼續為國家的強盛、民族的復興以及世界的和平而不懈奮斗,這正是對那段烽火歲月最好的紀念,也是對無數先烈最好的告慰。