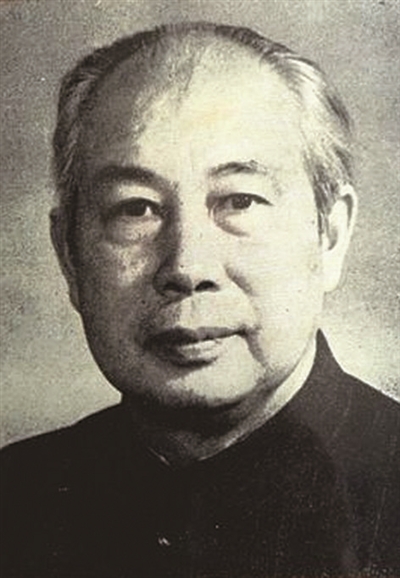

民革前辈余心清(1898—1966)是著名的爱国民主人士。早在民主革命时期,他就在中国共产党的影响和领导下,义无反顾地走上革命道路。新中国成立伊始,他担任中央人民政府办公厅副主任兼典礼局局长、政务院机关事务管理局(以下简称管理局)局长,厉行节约节俭,为政府机关建设事业作出了重要贡献。

“少花钱多办事”

1949年6月,新政协会议召开前,毛泽东偕警卫排长阎长林在中南海散步,走进了即将召开新政协筹备会议的场所——勤政殿。余心清正负责会场布置事宜,当即陪同毛泽东视察。此时的勤政殿内外已修缮一新,50米长、10米宽的过厅中间铺着红地毯,内部陈设错落有致,余心清向毛泽东一一作了介绍。走进两三层楼高的大厅,只见一排排木条桌和软布椅整齐摆放,条桌上的白色台布和青花白瓷茶杯井然有序,整个会场布置得整洁简朴。毛泽东赞许道:“开好会,少花钱,这也算是支援前线呀。”从勤政殿北门出来,毛泽东与余心清握手道别。

1951年1月30日,余心清主持召开修建工作会议,研究怀仁堂、紫光阁、西花厅及中南海丙区修缮工程,议定:怀仁堂范围的修缮计划有四项,即:大门内东西两侧修盖走廊,礼堂正面东西门各加盖房屋两间(供演剧化妆用),东院加盖房屋两间,第四、第五休息室后面开窗,两休息室间之庭院加盖铅顶餐厅一座,铺洋灰地。紫光阁之修缮更为简单和俭约,“以不倒不漏为原则”。上述工程均责成国营企业中南修建公司组织实施,聘请清华大学建筑系主任梁思成教授担任总顾问。2月20日,余心清主持召开管理局第九次局务会议,研究即将于当年四五月份召开的全国性会议招待筹备事项,要求各招待所房屋有需要修理者,“依不倒不漏、避免大兴土木之原则”进行修缮。坚持“少花钱多办事”,为涵养节约节俭之风起到了积极作用。以1951年改建和修缮怀仁堂为例,据完工后计算,该工程仅花费了39万余元,可谓十分俭省。

1951年10月23日,毛泽东在中国人民政治协商会议第一届全国委员会第三次会议上讲,加强抗美援朝的工作,增加生产,厉行节约,以支持中国人民志愿军,这是中国人民今天的中心任务。为了响应这一号召,11月27日,余心清主持召开管理局第三十三次局务会议,把“开展增产节约运动检查全年工作”列为“目前的中心工作”,要求“在机关内部应订出改进工作提高工作质量和工作效率的计划及节约不必要开支的办法;生产单位应制定增加生产、减低成本、改善经营的计划,开展反浪费运动,并于年前结束作出总结。”经政务院秘书长李维汉批准,11月29日,政务院机关增产节约运动委员会正式宣告成立,由余心清担任主任委员。该委员会下设秘书室(设在管理局人事处),印发《增产节约运动大纲》,统一领导增产节约运动;在各单位组织分委员会,选拔工作积极的干部及公勤人员参加,由行政负责人领导掌握此项工作,并随时向全院的委员会汇报情况。政务院机关增产节约运动起步早、见效快,为中央各机关深入开展“三反”运动积累了经验。

招待外宾用国货

新中国成立之初,外交部尚未成立礼宾司。遇有重大外事活动及外宾接待工作,通常由典礼局、外交部办公厅等单位商办,礼节颇为隆重。1950年7月,某部邀请某驻华大使赴晚宴,预备的中西菜品达20余道;1951年元旦,各国驻京外交团应邀参加新年联欢,席间备有中西多种餐点、酒水、饮料等。礼仪多、排场大,就难免铺张浪费,这引起了毛泽东、周恩来等中央领导同志的关注甚至批评。

1951年7月8日,余心清亲笔致信周恩来,就招待外国使节工作中存在的问题主动承担了责任,还提出改进工作的具体方案。此信原文如下:

总理:

最近几次招待外国使节,因疏于检查及不小心致发生若干错误,兹将改进办法数点列后,敬希鉴核示遵。

一、水果按季节一律用国产。

一、烟卷一律用前门烟。

一、菜仍中餐西吃,材料用国产。

一、酒用国产葡萄酒、绍兴酒、啤酒、烟台张裕公司的白兰地,及北京大喜公司制的香槟酒。(如需要用烈性酒,则用汾酒)

余心清

七、八

当天,周恩来即作出批示:“同意。一切招待,必须是国货,必须节约朴素,切忌铺张华丽,有失革命精神及艰苦奋斗的作风。”周恩来还在字里行间对招待工作的具体事项详加批注。关于水果,周恩来要求“以少为好,不要多”;菜“数量亦不宜大”;葡萄酒用“通化”,“汽水亦需国产,酒不要多”。

这份报告对规范内外接待工作、防止铺张浪费产生了积极影响。是年12月18日,政务院印发《各地今后招待中央去的高级干部以及苏联专家时应注意节约的通知》,要求各地对于中央高级干部和苏联专家,均不得盛筵招待。1956年7月,全国人大常委会典礼局印发《接待外宾须知》,里面明文规定,举办宴会,主菜不得超过六个,“所用的菜、酒、汽水、桔子水等,应该都用国产品。宴会上所用的全套餐具也要用国产品”。

锦旗改衣被

新政协会议筹备期间,各行各业曾通过多种方式,如向毛泽东主席、朱德总司令敬献锦旗、地方土特产等,表达对即将诞生的人民政权的拥护。新中国成立后,献旗献礼之风方兴未艾,有时还为此举办仪式,场面隆重热烈。

1951年8月2日,中央人民政府办公厅主任、政务院副秘书长齐燕铭主持召开会议,研究各方敬献主席、总理礼品保存事宜。会议决定,将礼品分为三类:有历史意义者、有文物价值者、适用者;由齐燕铭、余心清等五人组成礼品委员会,处理各项礼品的展览、保存等问题。

随着时间推移,中南海勤政殿里积存的各方所献礼品越来越多。管理局会同典礼局清点登记了其中存放的锦旗,总数达4693面。为防止积压浪费,1951年11月20日,李公朴遗孀、民盟盟员张曼筠(时任管理局办公室秘书),就如何处理这些锦旗起草了一份请示。请示提出,留下具有全面代表性、保存价值最大者59面,需处理的旗子4634面分配给北京市144个托儿所,其中:军委系统托儿所800面,中央系统机关托儿所2000面,市级机关、学校、工厂、街道及私立托儿所1800面,另三十余面小旗子用于机关奖励模范。翌日,余心清即批示“同意”。

11月25日,北京市各幼儿园收到了一纸简短通知:

三年来,各地送中央、主席、总司令、总理的锦旗,都在一定的大会上举行过献旗典礼。因不便长期保管,将旗子的内容登记存档后,经领导决定,锦旗分给北京市托儿所的孩子们做衣被。

据此通知,京内各幼儿园领到了数量不等的锦旗。紧接着,园内老师和工勤人员自己动手,加班加点将这批锦旗改制成童装和被面,共惠及全市入托的6543个孩子。1952年新年到来之际,北京市各幼儿园、托儿所的孩子们,披上了一件件用红绸缎制成的新衣服,盖上了一床床绣有金灿灿祝词和图案的新被面,一时间成了首都街谈巷议的新鲜事。

锦旗改衣被看似小事,映射出的却是加强作风建设、增进民生福祉的大事。1952年12月25日,中共中央批转《中共中央秘书室向毛主席的工作报告》,指出:某些党政机关团体和群众给中央送锦旗、送礼品,不但是一种浪费,而且是一种政治错误。各地党委对这些现象应当认真纠正。

就政府系统机关建设事业而言,余心清为关乎国家体制的典礼、集会、招待和机关事务管理等作出了卓越贡献。1981年3月13日,刘澜涛、平杰三、张执一联名在《人民日报》发表题为《我党的挚友余心清同志》的文章,全面回顾了余心清的一生,称他是“我党的真朋友、好同志”。