一、2018年民間投資有喜有憂

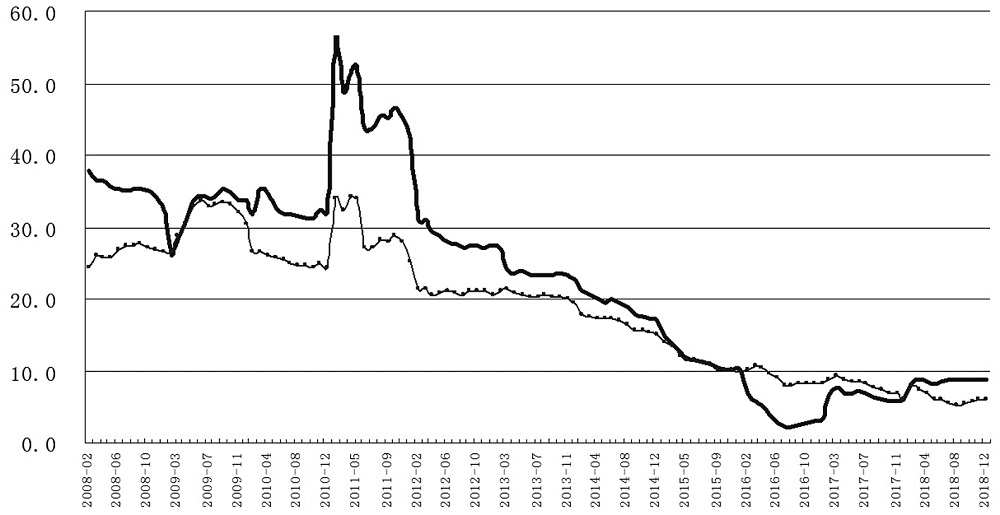

民間投資增長呈現回升的勢頭。2018年,民間投資增長8.7%,比2017年同期高2.7個百分點,比全部投資高2.8個百分點。民間投資佔全部投資的比例由2017年的60%提高到2018年的62%。民間投資對全部投資的貢獻率由年初的60%上升到年底的近90%,成為全部投資的主要支持力量。2008~2015年,民間投資月度增速基本都高於全部投資,2016~2017年,兩者出現反轉。2018年以來,民間投資月度增速重新又高於全部投資(見圖1),這表明,民間投資在經歷了兩年的低谷徘徊后,出現了新的轉機。

但民間投資的帶動能力仍然有限。2016~2018年,民間投資增速連年提升,分別增長了3.2%、6%和8.7%﹔可是,全部投資增速卻逐年下行,增幅由8.1%下降到7.2%,再下降到5.9%。2018年,由於政策性因素的影響,基礎設施投資(政府投資的主要領域)由2017年的17.2%下降到3.8%,降幅達到了13.4個百分點,並直接拖累全部投資增長下行﹔與此同時,民間投資卻隻有個位數的增長,未能填補上基礎設施投資大幅下滑留下的空間,未能給全部投資增長提供更加有效支撐。

二、未來民間投資增長仍不樂觀

盡管政府出台了大量促進民間投資的利好政策,但由於未來宏觀經濟中的不確定因素較多,矛盾和問題也較多,2019年的民間投資可能還是艱難的一年。

內外需增速減緩趨勢明顯,不利於形成穩定投資預期。2019年,世界經濟增長動能有所削弱,經濟增速可能進一步下降。中美經貿摩擦升級、國際保護主義嚴重、全球經貿規則體系變化對東南沿海民營企業出口的負面影響可能加大。2018年,我國GDP季度增長率分別為6.8%、6.7%、6.5%和6.4%,逐季下降﹔消費品零售總額月度增速由年初的9.7%下降到年底的8.2%﹔2018年PPI上漲3.5%,明顯低於2017的6.3%,2018年12月份,PPP上漲0.9%,創2016年9月以來新低﹔2018年四季度,全國工業產能利用率為76%,比上年同期下降2個百分點。這些數據都反映出內需增長相對乏力。未來我國經濟仍然面臨下行壓力,內外需增長的不確定性較多,不利於民間投資預期的改善。

市場主體投資信心不足,民營企業不看好未來投資前景。企業景氣指數和企業家信心指數等指標近幾個季度持續下滑。制約民營企業投資的問題長期得不到解決,如融資難、融資貴問題愈加嚴重。盡管政府減稅力度不斷加大,但大多數中小企業和民營企業的獲得感不強。民營企業缺少公平的市場競爭環境,在國家重點項目設備採購和工程招標過程中,大多數情況下隻有央企和國企中標,民營企業受到明顯排斥。法制環境仍然堪憂,地方政府利用公權力侵犯企業合法權益的事件時有發生。私人產權得不到有效的保護,面對法律糾紛民營企業往往處於弱勢地位。如果不對體制層面的問題進行深入改革,短期內民營企業投資信心很難恢復。

結構轉型升級的難度較大,新舊動能轉換尚待時日。對於大多數民營企業來說,從以往依賴資源和資本的粗放發展向依賴技術和創新的集約發展轉型並不容易。這裡面有民營企業自身的原因,如缺乏專注的精神,投機心理嚴重,容易受到地方政府的影響,盲目涉足全新的行業﹔也有外部因素的影響,如缺乏成熟的技術,缺少專業的人才,產學研用結合不夠等。目前,我國的戰新、高技術產業佔工業投資和產出的比例仍然較低,新經濟對舊經濟的替代仍需要一段時間,短期內新動能投資仍處於探索階段,如互聯網金融、共享經濟、娛樂經濟等民間投資活躍的領域還會出現明顯的起伏,有些甚至進入嚴冬。

防范經濟領域重大風險,將對投融資產生較強約束。1月21日,習近平總書記在省部級領導干部班上強調,要堅持底線思維著力防范化解重大風險,既要高度警惕“黑天鵝”事件,也要防范“灰犀牛”事件。而非金融企業債務風險和房地產泡沫仍是2019年需要重點關注的“灰犀牛”。民營企業的杠杆率本已經較高,在新的相對較嚴的金融監管環境下,企業債務違約現象可能更頻繁發生﹔而在棚改貨幣化安置等政策收緊、抑制房地產泡沫和城市建設用地流拍增多的情況下,房地產投資持續增長的可能性也比較小。

新一輪支持政策聲勢很大,傳導效果仍有待觀察。2018年下半年以來,一大波有利於民間投資的政策措施相繼出台,這些政策要落實到地方還需要一定時間。已出台的企業紓困政策堅持了一些基本的原則和底線,例如,擴大基礎設施投資是基於“補短板”,而不是大水漫灌,要注重防范形成新一輪的債務風險。政策支持的是符合結構優化升級方向、有前景的企業,商業銀行的運作仍然要符合市場規則,企業投資也不能隻依靠政府輸血。政策制定過程粗糙、含金量不足,以及部門利益沖突,與現行法律抵觸等問題,也使得政策的執行與傳導存在障礙。

三、集中精力解決突出的難點問題

提高投資政策的有效性、精准性和針對性,集中精力解決一些長期未得到解決的問題,用真正落地的政策讓投資者看到希望。

著力解決融資難、融資貴問題。要進一步下放授信審批權限,引導金融機構增加民營企業信貸投放,保障民營企業信貸資源。落實民營企業授信盡職免責辦法,通過績效考核傾斜、利潤損失補償等方式予以獎勵,提高業務人員積極性。進一步完善融資擔保服務功能,建立政府和社會主體合作的融資擔保公司,運用專項資金出資建立風險補償基金,為融資擔保機構提供保障機制。加大國家融資擔保基金對省級再擔保公司股權投資力度,壯大擔保機構的風險抵御能力。

營造公平的市場競爭環境。深化國有企業改革與促進民營企業發展是一個硬幣的兩面。應對國有企業設立正面清單和項目指導目錄,為民間資本騰出發展空間。進一步放開鐵路、能源、電信、市政等領域的市場准入,取消對民間資本設置的附加條件和歧視性條款。糾正一批社會反映強烈的產權糾紛申訴案件,保護企業家財產權、企業家創新權益。在勞動合同管理上,更好平衡企業和勞動者的權益,支持企業的合理訴求,避免勞動者保護的泛化。加強知識產權保護,建立知識產權侵權懲罰制度。

更好發揮競爭政策的作用。當前一些民營企業債台高筑、經營困難與前些年各地政府過度引導、超前規劃、盲目刺激有很大關系。民營企業對地方政府的長期依賴,在經濟已經進入新常態的情況下,給自身發展帶來了極大隱患。未來地方政府應進一步清理各類選擇性優惠政策,進一步減少行政審批事項。要改善政府行為方式,大幅度消減產業類政府投資及其補貼。充分發揮競爭政策的基礎性作用,約束各級政府過度、過多使用產業政策的現象。在制定規劃和政策時,應充分尊重國際規則,遵循競爭中性原則。民營企業也要學會自立,根據市場信號調整投資決策行為。

減少因政策調整對企業造成的利益損害。打好防治污染的攻堅戰沒有錯,加大環保執法力度也沒有錯,經過政府部門審批、依法設立民營企業也沒有錯。不考慮歷史形成原因、採取“一刀切”關停方式對企業進行處置,有損企業的合法利益,也不斷損害著政府的誠信。而正是由於這種反復無常的政策調整,使民營企業對政府心存疑慮,投資更加謹慎。未來應在尊重法律的前提下,開展政府的環保檢查和督查,對合法合規企業不應隨意剝奪其正常的生產經營權利。政府應信守承諾,確實需要停工、停產、搬遷的,要有足夠的補償措施,避免由企業單獨承擔環保成本。

推動土地制度的改革創新。促進城市民間資本、人才向“三農”的流動與集聚的基礎是農村土地制度改革。打破城鄉建設土地二元結構現狀,實現農村集體土地和城市建設用地的“同地、同價、同權”。非公益性用地需求可以通過農村集體建設用地直接進入市場加以解決,而不必經過地方政府的征地環節。賦予基層鄉鎮政府一定的土地管理權和收入支配權。允許農村整理后增加的建設用地留在鄉鎮調劑使用,或給予鄉鎮政府一定比例土地出讓收入分成。允許農村宅基地部分轉讓給城鎮居民,實現農村居民出宅基地、城鎮居民出資金,共同建設新城鎮的新局面。■

(劉立峰,中國宏觀經濟研究院投資研究所)

民革中央理論學習中心組在上海開展集體學習/

民革中央理論學習中心組在上海開展集體學習/ 鄭建邦率隊在滬調研“加快推進長三角區域市場監管一體化”/

鄭建邦率隊在滬調研“加快推進長三角區域市場監管一體化”/ 民革中央召開中山議政會 聚焦“當前經濟形勢和下半年經濟工作對策建議”/

民革中央召開中山議政會 聚焦“當前經濟形勢和下半年經濟工作對策建議”/ 鄭建邦率隊赴遼寧調研 聚焦主題教育和履職能力建設/

鄭建邦率隊赴遼寧調研 聚焦主題教育和履職能力建設/ 何報翔率隊赴安徽調研民革履職能力建設/

何報翔率隊赴安徽調研民革履職能力建設/